L’orologio del Museo d’Orsay gode da sempre di un’aura importante nei confronti del sottoscritto. Non so perché, non ricordo, devo aver visto qualche foto in passato, qualcosa che ha colpito la mia immaginazione. Sono andato a Parigi con il chiaro intento di riuscire a fotografarlo: ho programmato al secondo l’ora della visita per riuscire a godere delle ore migliori della giornata (fotograficamente parlando) all’interno del museo.

Tra il 1900 e il 1936 la gare d’Orsay fu un’importante stazione ferroviaria; dopo aver operato per molti anni con successo, all’inizio della seconda guerra mondiale fu utilizzata come centro di spedizione per i prigionieri. Cessò di fungere come stazione ferroviaria a causa del progresso tecnologico, che portò i treni ad aumentare di dimensione e di velocità, rendendoli inadatti ad operare nell’antica stazione. Solo nel 1977 fu presa la decisione di convertire la gare d’Orsay in un museo. La prima idea fu quella di abbattere il palazzo, ma l’edificio fu dichiarato monumento storico. L’interno ricorda ancora chiaramente una stazione ferroviaria e fu deciso di conservare l’orologio che nel tempo è diventato un vero e proprio simbolo di arte e cultura: un’icona del mondo moderno, assolutamente riconoscibile in ogni parte del globo.

Nella mia mente malata e fantasiosa avevo programmato di mettermi davanti, scegliere le condizioni di scatto migliori e, con tutta calma, scattare dalla posizione migliore per riprendere il celebre orologio. Ma il mondo ragiona in modo diverso dal mio cervello e quando sono arrivato al quinto piano del Museo d’Orsay sono stato accolto dalla folla: mal contate ci saranno state 100 persone in coda per scattare un selfie oppure una foto ricordo con l’orologio. Mi sono visto costretto a fare di necessità virtù e sfruttare il tempo fra uno scatto e l’altro dei visitatori per riuscire a trovare un momento, pochi istanti, libero. Che poi ho pensato che la silhouette delle persone non fosse così malvagia: ho spostato di 3 stop a sinistra e ho esposto per il mondo esterno; il risultato è una serie di foto che mettono in risalto l’orologio e la vista su Parigi. Per ottenere qualcosa di diverso avrei dovuto chiedere il permesso per scattare al di fuori dell’orario di apertura, magari poco dopo l’alba: e credo sia un permesso difficile da ottenere.

Il titolo più corretto in realtà sarebbe Muses – Accademia Europea delle Essenze; accademia è una definizione più accattivante per quello che a tutti gli effetti è un museo dei profumi (e infatti Muses suona come Museo delle Essenze). Il titolo del post prende il nome dal bellissimo reportage che il fotografo Alessandro Gandolfi ha pubblicato su National Geographic e che è rimasto esposto nelle sale del museo da Settembre 2023 sino alla scorsa primavera: alcune di queste immagini erano stampate in versione gigante su tessuto ed installate nel giardino di Palazzo Taffini d’Acceglio (che ospita il museo). Il Muses si trova a Savigliano ed è diviso in due sezioni: la parte esterna, un meraviglioso giardino dei profumi con al centro la riproduzione di una tavolozza da pittore che emana essenze profumate a intervalli regolari, e la parte interna che ospita il vero e proprio museo. Non mi dilungherò, come sempre, nella descrizione delle varie stanze perché non è compito del fotografo: vorrei però far notare l’eleganza delle ampolle che contengono le varie essenze, la straordinaria bellezza delle stanze di Palazzo Taffini d’Acceglio e suggerirVi l’esperienza dell’atelier del profumiere: un laboratorio di 90 minuti che, guidati da un’esperto, permette di creare il proprio profumo personalizzato. Ho ancora la mia creazione, che ho chiamato Acqua di Samu: un’essenza forte e maschile che Luigio Guastardo della Radica avrebbe sicuramente apprezzato (Ah, la Tauromachia).

Benvenuti al MÚSES, Accademia Europea delle Essenze, un polo museale tecno-sensoriale unico nel suo genere. Nato dalla riscoperta delle erbe aromatiche piemontesi, il MÚSES vi invita a un affascinante viaggio transnazionale attraverso i saperi dell’arte profumiera, i sapori e le essenze di diverse culture. Situato all’interno di Palazzo Taffini d’Acceglio a Savigliano, un edificio storico che rappresenta in sé un’opera d’arte, il MÚSES si sviluppa su due piani, offrendo un’esperienza immersiva che coniuga sapientemente storia, arte e tecnologia.

Ho visitato il Muses in due distinte occasioni: la prima volta nel Giugno 2022 con IgersItalia, la seconda volta, per documentare l’inaugurazione della mostra di Alessandro Gandolfi, nel Settembre 2023. Sono 28 immagini scattate con 4 obbiettivi diversi (vi lascio il gusto di indovinare quali). Non ho pubblicato subito perché le foto in esterno scattate durante la prima visita, sotto il sole di mezzogiorno, non erano interessanti. Durante la seconda visita, con Lorena, c’è un aneddoto interessante che merita di essere raccontato: siamo arrivati prima dell’evento per documentare la mostra fotografica senza pubblico e mentre scattavo una foto con il grandangolo ho chiesto, con educazione, all’addetto che si occupava di sistemare le fotografie di spostarsi. Lui gentilmente si è fatto da parte e mentre posizionavo la macchina fotografica sul treppiede Lorena si è avvicinata e nell’orecchio mi ha bisbigliato: “Quello al quale hai chiesto di spostarsi come se fosse un intruso è Alessandro Gandolfi, il fotografo di National Geographic che ha scattato le foto della mostra“. Ah, ecco. Poi, come se niente fosse, ho chiesto ad Alessandro di posare anche lui in mezzo alle sue immagini. :-)

» CONTINUA A LEGGERE «

Un paio di settimane fa, con il gruppo vacanze MondovìPhoto, siamo andati a Camera, Torino, per visitare le mostre di Gerda Taro/Robert Capa e del mio quasi concittadino Michele Pellegrino. Michele abita a Chiusa Pesio e mi ricordo, qualche anno fa, di aver avuto l’onore di accompagnarlo a casa dopo un pomeriggio trascorso insieme: lui era l’ospite d’onore per l’apertura della collettiva del nostro gruppo fotografico e mi chiese uno strappo per tornare dalla moglie. E quindi mi pare corretto dedicare due foto alla mostra del fotografo più conosciuto della nostra provincia: rigorosamente in bianco e nero. La mostra è aperta sino al 14 Aprile, da non perdere.

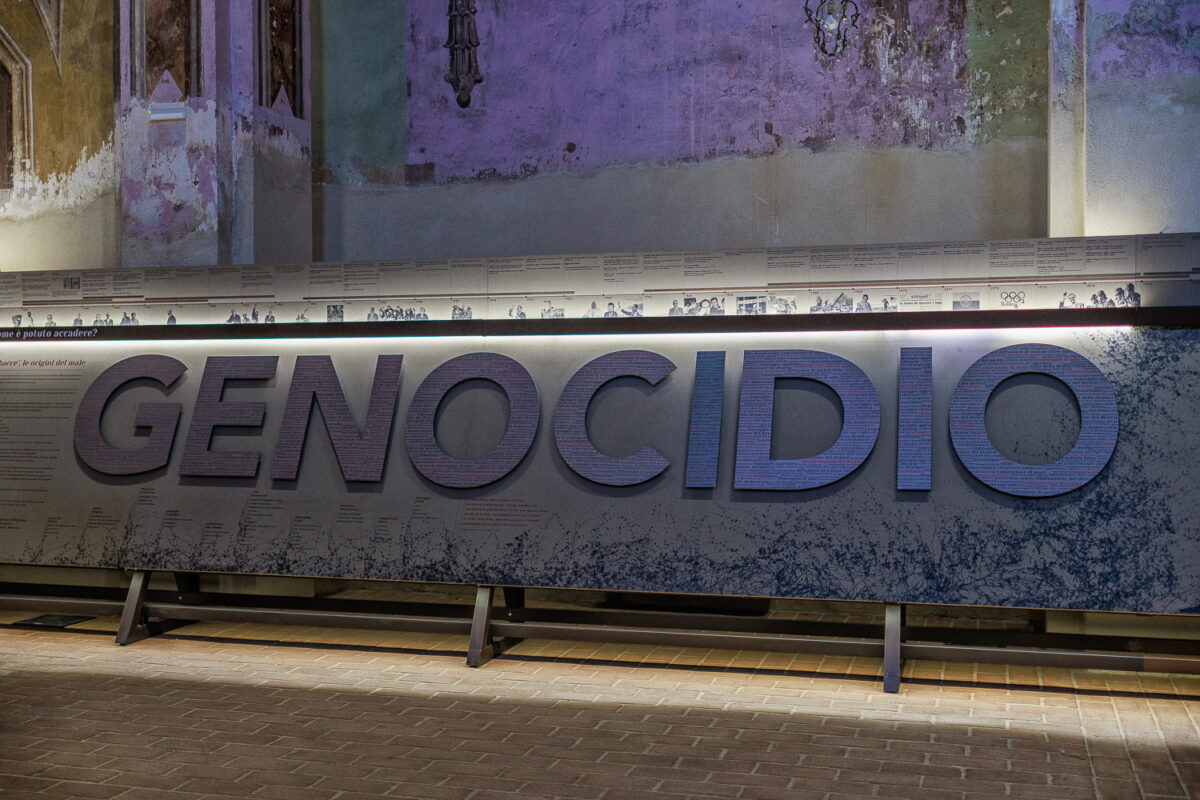

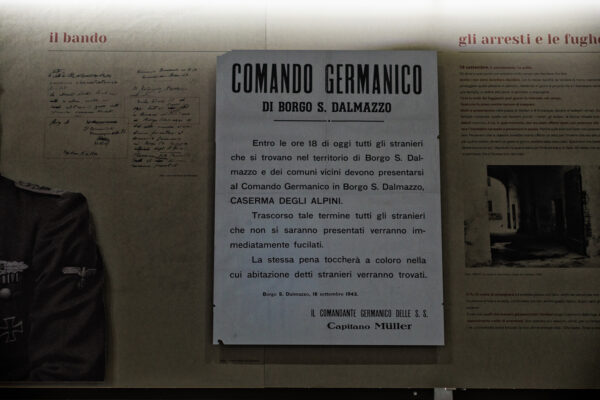

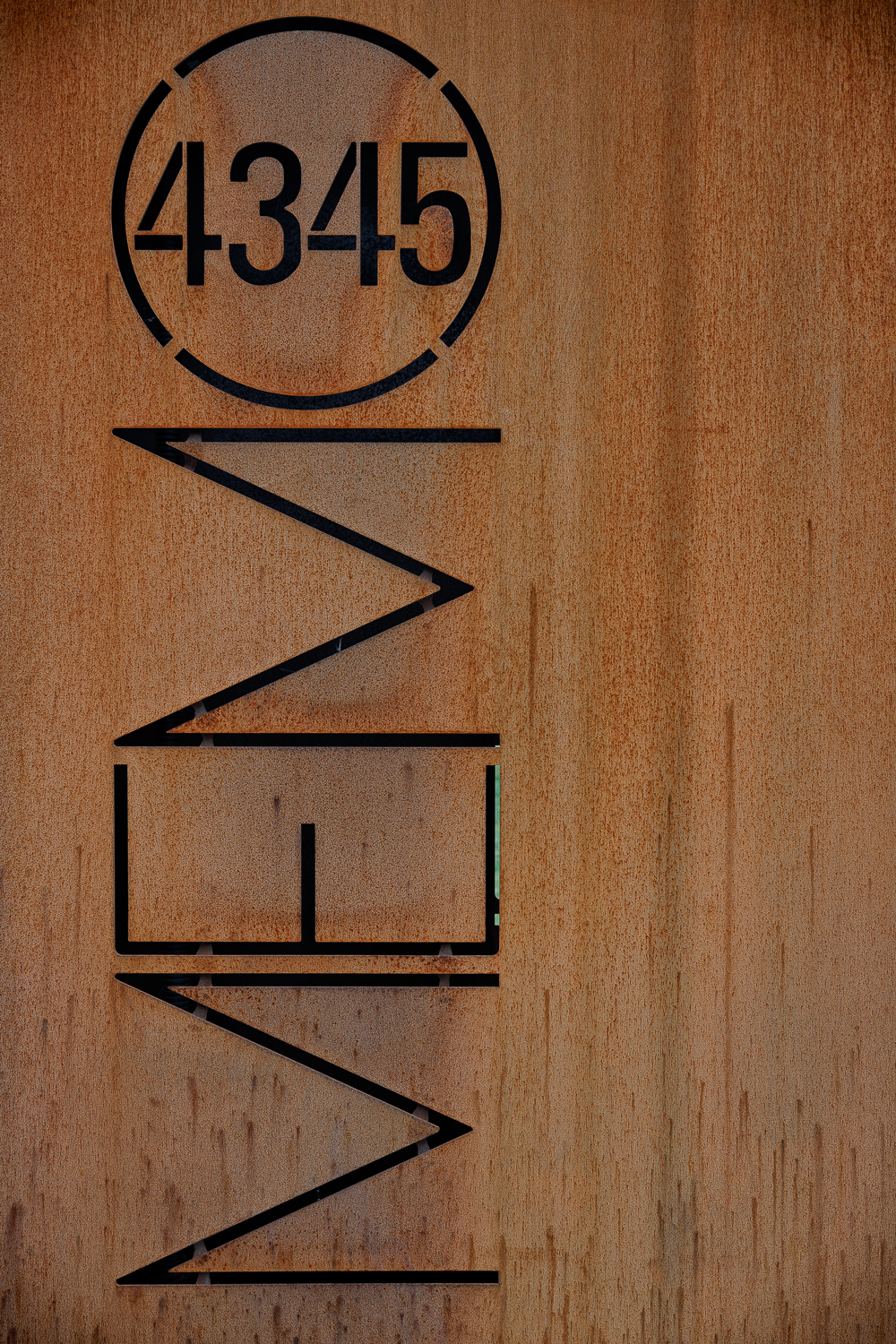

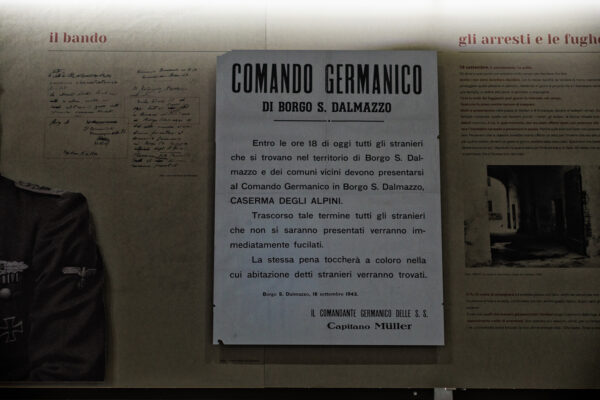

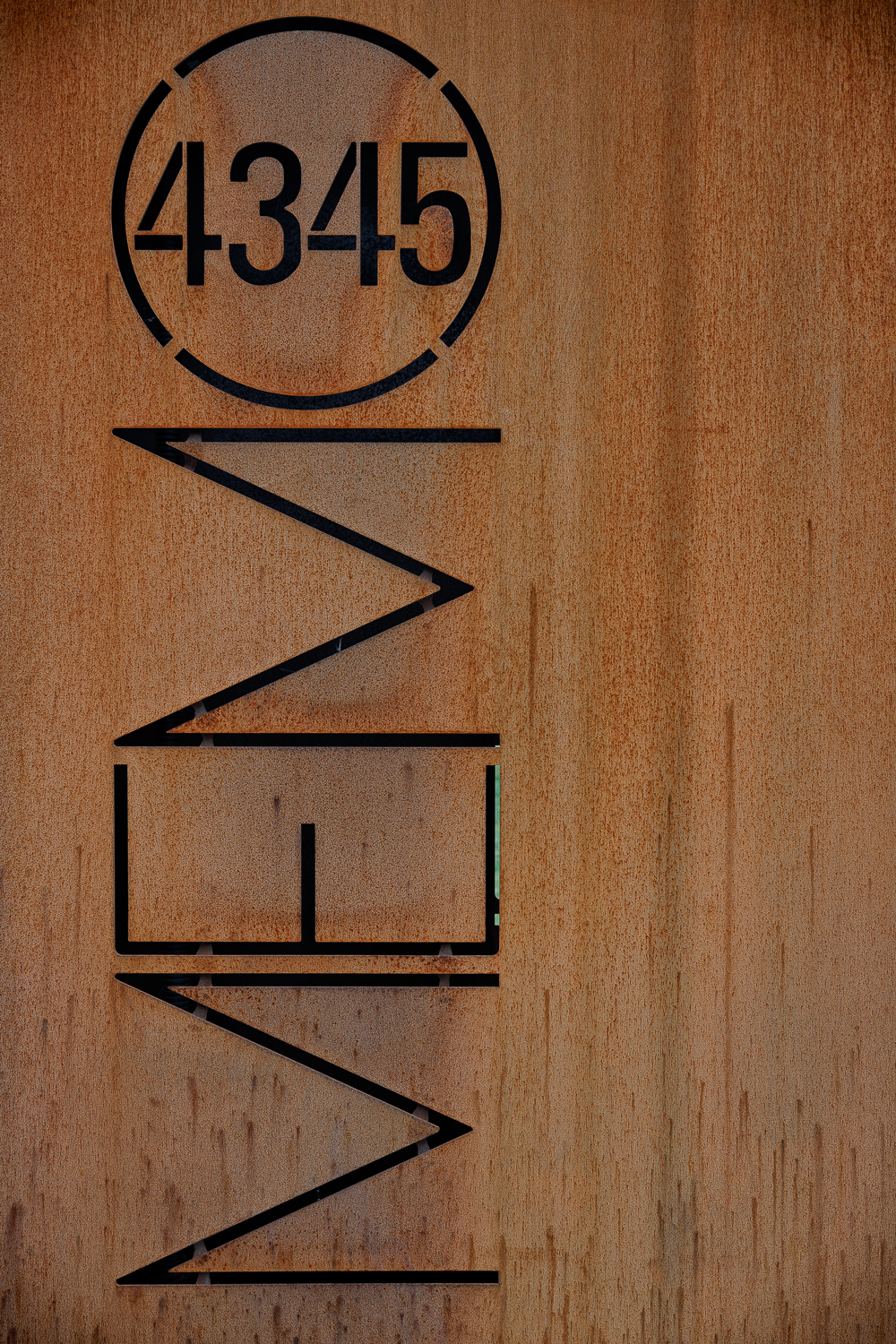

Il Giorno della Memoria è una ricorrenza internazionale, celebrata il 27 gennaio di ogni anno come giornata per commemorare le vittime dell’Olocausto. Per l’occasione ho deciso di andare a Borgo San Dalmazzo e visitare il Memo 4345. Cos’è il Memo 4345? È uno spazio per conoscere, capire, ricordare e interrogarsi. Non è semplice raccontare la storia europea della persecuzione ebraica, ma qui nascono domande, il visitatore viene guidato alla riflessione e vengono poste le basi per comprendere gli elementi essenziali della Shoah in Europa.

Un percorso dedicato alla memoria degli ebrei che sono passati di qui e rivolto a tutti coloro che sentono il dovere di conoscere e ricordare i passi che hanno portato alla Shoah e le responsabilità di opporsi ovunque si manifestino. Come hanno fatto i Giusti.

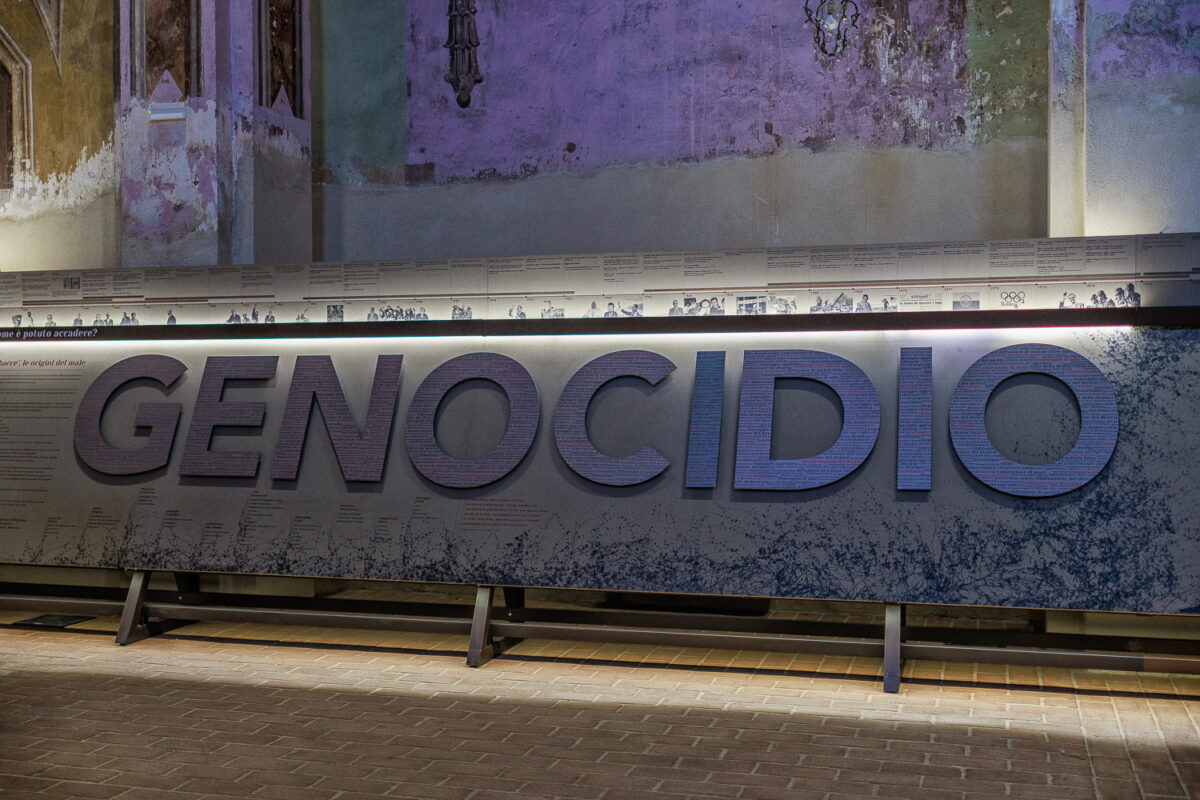

Avevo già visitato il Memo 4345 l’anno scorso, ho deciso di tornare con calma per fotografare. Ho chiesto il permesso e con la tranquillità che richiede il luogo ho scattato (senza treppiede) dettagli e panoramiche. Mi sono concentrato sulla scritta GENOCIDIO, che può diventare un pugno nello stomaco, e sulle valigie nel centro della navata che sembrano un po’ slegate al contesto, ma al tempo stesso trasformano l’atmosfera e la rendono malinconica e triste, perché giustamente portano alla riflessione e impongono una domanda forte: cosa siamo stati capaci di fare?

È più difficile onorare la memoria dei senza nome che non quella degli uomini famosi.

– Walter Benjamin