C’è stato un periodo della mia vita, tanto tempo fa, che ho lavorato sulle navi da crociera. Fotografo di bordo era la mia mansione: praticamente l’ultima ruota del carro. Mi sono infilato nel rutilante mondo del cruise business e ne sono uscito, lottando, distrutto nel fisico e nella mente. Era durissima. Si andava a dormire alle tre di notte, dopo aver fotografo improbabili show e terribili feste in discoteca, e ci si svegliava alla sette del mattino: il succedersi degli eventi era continuo, costante, immancabile. E prevedibile. Non c’è stato un giorno che non abbia maledetto quel lavoro. Qualcuno sostiene che la fotografia sia arte, può essere, nel mio caso era semplicemente catena di montaggio. Scatta, controlla, stampa. Talmente noioso da perdere la voglia di essere arte nel giro di pochi giorni, ore forse. E poi le persone che si divertono, magari (tanto) ubriache, mentre tu lavori e non un lavoro qualsiasi: un lavoro noioso. Fortuna che c’era lei: Alizee. Mi ha salvato la vita con la sua gioia di vivere, il suo sorriso. Adorabile sempre, mai un momento di tristezza, di sconforto. Un’ancora di salvezza in un mare di noia e routine. Grazie.

C’è stato un tempo in cui mi divertivo a dare titoli improbabili alle foto. Talmente improbabili che ho provato a cercarne uno da linkare e non sono riuscito a trovarlo. Poi ho detto basta e ho lasciato che fosse la foto a parlare, anche senza titolo. Ed è calato il silenzio. C’è stato anche un tempo in cui ho chiesto aiuto e sui social (il defunto FriendFeed soprattutto) chiedevo consiglio ai miei amici titolisti: il titolo in inglese fa sempre la sua porca figura. La foto magari fa schifo ma il titolo la rende migliore. Ci ho creduto per un certo periodo di tempo, errori di gioventù (roba di un tre settimane fa per esempio). E poi ho trovato questa foto che non volevo pubblicare qui, ma poi ho visto che su Facebook ha ottenuto un discreto successo (ben 4 like e 2 reazioni) e mi sono deciso. E poi ho pensato che ci voleva un titolo interessante per renderla più bella, ma trovare un titolo interessante non era facile e alla fine ho deciso di scegliere l’inglese che comunque ha sempre il suo fascino e tendenzialmente rende le cose più belle. E questa foto s’intitola il lampadario oro perché il soggetto è proprio un lampadario color oro. E alla fine è quello che dico sempre di me, da qualche anno ormai: un po’ così, un po’ anche il contrario.

E finalmente il viaggio è terminato. Questa, giuro, è l’ultima foto dalla Norvegia. E la scelta non è casuale: un uomo, un fotografo, che si allontana dalla Costa Luminosa. Ho scattato questa foto dall’Opera House di Oslo: ho scelto un punto sul tetto che mi permettesse questa composizione, mi sono sdraiato sul pavimento e ho provato un centinaio di foto e soggetti diversi finchè non ho trovato la giusta alchimia. Ho seguito con lo sguardo quest’uomo orientale, era perfetto: una tuta gialla e nera che riprendeva cromaticamente la nave, l’atteggiamento da fotografo, la fuga simbolica dalla Costa Luminosa e la macchina fotografica identica alla mia. E adesso si volta pagina. Andiamo avanti…

Il nome Reeeenzo Piano è sempre sinonimo di grandi strutture. E il museo d’arte moderna di Oslo non sfugge a questa regola. E’ un’opera suggestiva ma molto difficile da fotografare; è circondata dall’acqua e coperta di vetro ma quello che colpisce sono le sue finestre arancioni. Tutte uguali, tutte chiuse, tutte molto vicine, tutte perfettamente allineate (e ci mancherebbe altro). Ho girato intorno all’Astrup Fearnley Museet almeno venti minuti senza riuscire a trovare niente di particolarmente originale. Ero ossessionato dalle finestre arancioni, ma riuscire a ripetere la perfetta simmetria in foto è impresa ardua e complicata. Mi sono arreso presto e ho cercato di immaginare punti di osservazione diversi dal solito e ho guardato verso l’alto: e guardare verso l’alto in fotografia non tradisce quasi mai.

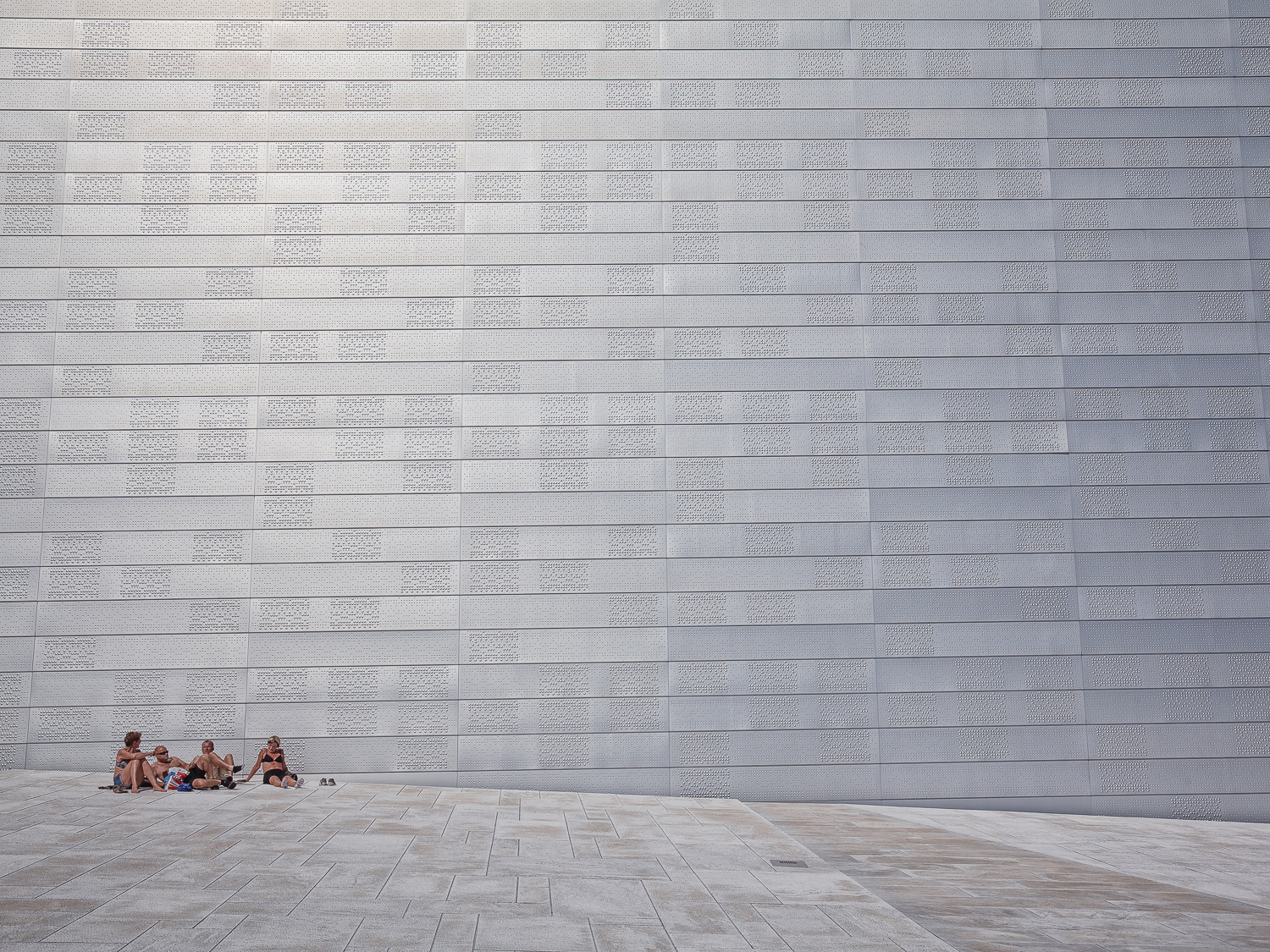

L’Operahuset è forse l’edificio più importante di Oslo. In questo post però non voglio parlare di bellezza architettonica e nemmeno descrivere minuziosamente il balletto: voglio semplicemente spiegare il mio stato d’animo quando ho scattato queste foto. Provate a metterVi nei miei panni. Siete sul tetto di uno dei più moderni e conosciuti teatri dell’opera del mondo. Fa caldo, tutto intorno è un tripudio di modernità, di vetri e di specchi. Il panorama è incredibile e una quantità di turisti passeggiano ammirando l’eleganza e l’armonia dell’Opera House. Girate l’angolo e come se nulla fosse, come in una qualsiasi spiaggia, vi trovate di fronte diversi gruppi di persone che prendono il sole: alcuni in intimo, gli uomini in pantaloncini, i più organizzati con costume e telo mare. Giocano a carte. Io personalmente sono rimasto allibito. Ma la cosa più incredibile, sul momento, mi è sembrata la composizione della foto che dopo un centesimo di secondo mi è saltata in mente: una parete enorme di alluminio, un pavimento infinito di marmo bianco e, in questo fantastico spazio vuoto, un gruppo di persone sdraiate al sole. Un sogno, l’apoteosi della foto minimale. Non ho potuto far altro che abbassarmi al livello del pavimento, chiudere il diaframma a f/11, decentrare il soggetto principale e scattare.

Fra le tante foto che ho scattato al Vigeland Park questa è sicuramente la mia preferita e probabilmente la migliore. Mi piace essenzialmente per la composizione molto bilanciata: al primo sguardo si evidenziano subito due linee oblique che partono dall’obelisco e si dirigono verso i bordi della foto. Nella parte sinistra c’è Monica (con la sua ombra) che si allontana scendendo gli scalini, nella parte destra le statue che vengono incontro all’osservatore sino a sfuocare (ho scattato in priorità di diaframmi a f/2.8, atipico per una foto del genere ma volevo appunto lasciare il primo piano completamente fuori fuoco). E poi c’è l’attesa. Per riuscire a scattare questa foto ho dovuto aspettare diversi minuti (e non avevo molto tempo) sperando che un soggetto interessante scendesse in solitaria le scale; ho avuto fortuna perché Monica non guardava verso di me ed i suoi pantaloni rossi sono perfetti in questa foto composta da solo due colori: il grigio della pietra e l’azzurro del cielo. Good Job Samuele (cit. Massimo Bassano).