Palazzo Carignano, progettato nella seconda metà del Seicento da Guarino Guarini, è un edificio storico nel centro di Torino, considerato da sempre uno dei più pregevoli esempi di Barocco europeo. Il Palazzo, legato modo particolare alla storia Risorgimentale italiana, fu destinato inizialmente ad ospitare il primo Parlamento Subalpino e poi il Consiglio di Stato.

Dopo oltre mezzo secolo hanno riaperto al pubblico gli appartamenti barocchi, la parte certamente più spettacolare del Palazzo. Con il restauro di questi ambienti, che ospitarono tra l’altro lo studio del conte di Cavour, in occasione delle celebrazioni dell’Unità d’Italia (1861-2021) è nato a Torino un nuovo percorso museale che comprende: l’appartamento di Mezzogiorno, noto anche come Appartamento dei Principi e famoso per lo splendore delle boiseries e degli specchi che ne rivestono le pareti, l’Appartamento di Mezzanotte e lo splendido scalone monumentale che conduce al Parlamento Subalpino.

Ho ottenuto il permesso di fotografare questo splendido palazzo grazie alla collaborazione con Giroinfoto, la rivista dei fotonauti; le fotografie sono scattate in priorità di diaframma con l’utilizzo del treppiede e sono quasi tutte il risultato di tre scatti uniti in post-produzione. La difficoltà maggiore è stata, data la presenza di numerosi specchi, quella di riuscire a non lasciare nessuno degli altri fotografi presenti (ben 4) nelle foto o riflessi in qualche superficie. Per fotografare dal basso lo spazio interno sono tornato a Torino tantissime volte: fra lavori in corso, brutto tempo e cielo poco interessante non riuscivo a trovare la foto perfetta. Non sono riuscito comunque a trovarla (mai essere soddisfatti), ma almeno qualcosa di decente ho scattato: 14mm praticamente rasoterra con le persone intorno che mi osservavano come se fossi pazzo; niente di strano.

» CONTINUA A LEGGERE «

La Villa della Regina è una villa seicentesca situata sulla collina di Torino e costruita per volere di Maurizio di Savoia, prima cardinale e poi, dal 1641, principe d’Oneglia, e passata poi a sua moglie Ludovica di Savoia. Il Cardinal Maurizio, come veniva chiamato, affidò, nel 1615, il progetto all’architetto Ascanio Vitozzi e, dopo la morte di quest’ultimo, a Carlo e Amedeo di Castellamonte. Secondo il progetto originale la villa avrebbe dovuto assumere le sembianze di una sontuosa residenza di campagna, con tanto di vigneti. Oggi, difatti rimane visibile all’esterno della villa la Vigna della Regina, unico esempio di vigneto urbano di Torino.

Il primo nome della villa fu Villa Ludovica, perché divenne residenza personale di Ludovica di Savoia. Nella villa, Maurizio di Savoia era solito organizzare riunioni di accademici e di intellettuali, durante le quali si discuteva, nei molteplici salotti presenti nell’edificio, di arte, scienza, filosofia e matematica. Dopo la morte di Ludovica di Savoia, nel 1692, il complesso divenne la residenza della regina Anna Maria di Orléans, moglie di Vittorio Amedeo II, che in particolare la elesse a suo soggiorno prediletto dopo averne affidato una nuova progettazione a Filippo Juvarra che curò ogni aspetto dell’interno e degli esterni, comprese le più minute decorazioni.

Nel 1865, Vittorio Emanuele II ne fece dono all’Istituto per le Figlie dei Militari. Purtroppo, il complesso fu pesantemente danneggiato durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale e in seguito cadde in stato di abbandono. Bisognerà attendere il 1994, anno in cui la villa diviene proprietà dei beni artistici dello Stato, per far sì che abbia inizio il progetto di recupero e restauro dell’edificio.

Fa parte del circuito delle Residenze sabaude in Piemonte e, dal 1997, la Villa è iscritta alla Lista del Patrimonio dell’umanità come parte del sito seriale UNESCO Residenze Sabaude.

All’interno della residenza si trovano affreschi e quadri di Giovanni Battista Crosato, Daniel Seiter e Corrado Giaquinto, posti nel grande salone principale. Nelle sale adiacenti sono notevoli i quattro Gabinetti Cinesi in raffinato legno laccato e dorato. Gran parte degli stucchi, fra i quali le decorazioni dell’anticamera con soffitto verde e della sala di Anna Maria di Orléans, sono opera di Pietro Somazzi.

Dietro il palazzo si estende un vasto giardino emiciclico scavato nella collina, posto su 3 livelli suddivisi da filari di siepi di bosso. Dal corpo centrale della facciata retrostante si sviluppa un’esedra semicircolare che racchiude una piccola vasca quadrilobata in marmo. L’ambiente dell’esedra è delimitato da un muro semicircolare su cui sono scavate 20 nicchie quasi tutte adorne di statue. All’estremità Sud della villa, a destra della facciata principale, sorge il Padiglione dei Solinghi, una costruzione a due piani a forma di pagoda in cui si riuniva l’Accademia dei Solinghi, circolo di intellettuali fondato proprio da Maurizio di Savoia.

Villa della Regina è un piccolo/grande gioiello barocco della collina torinese, costituisce il fondale scenografico oltre il Po, e merita assolutamente una visita. Nell’articolo trovate 52 immagini, ovviamente tutte scattate dal sottoscritto con grandangolo, normale 50mm e, le ultime, con il drone. Non sono riuscito ad affrontare tutti gli ambienti della Villa, ma credo che in queste foto si riesca a comprendere la maestosità di questo straordinario capolavoro.

» CONTINUA A LEGGERE «

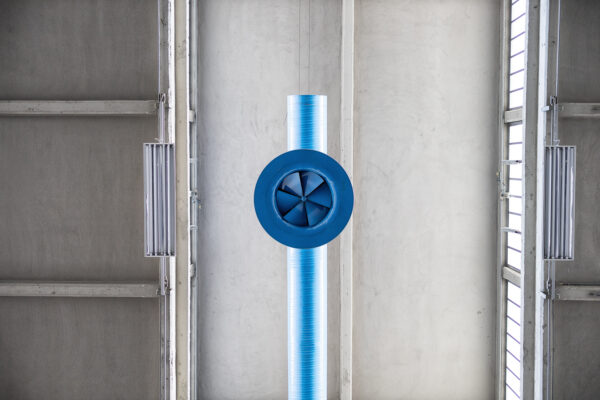

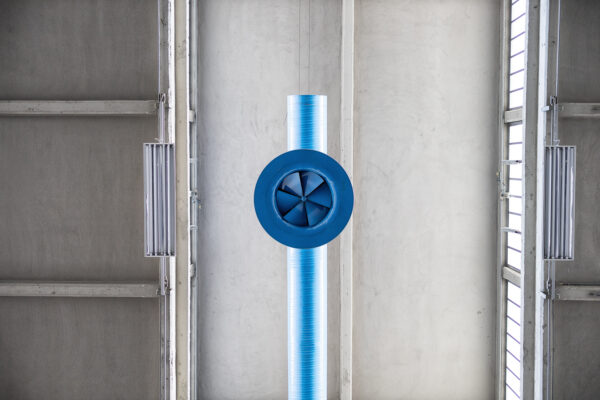

Ho visitato il padiglione 2 del Lingotto la scorsa estate con il gruppo di Giroinfoto. È stata un’esperienza decisamente complicata, perché catturare idee e spunti fotografici in una struttura industriale (e vuota) come il Padiglione 2 non è affatto semplice. Io ho trovato terribilmente affascinanti le rampe che portano alla pista sopraelevata, architettonicamente perfette e quasi esoteriche: inebriante cemento allo stato puro. Purtroppo non siamo riusciti a salire sul tetto (nonostante le insistenze) perché quel giorno la pista era chiusa per lavori e, ovviamente, abbiamo mancato anche la bolla di Renzo Piano. Peccato, mi sono dovuto accontentare di un volo, con ogni probabilità illegale, con il Drone.

Per Torino e i torinesi, il Lingotto rappresenta tanto. Per i più giovani, il Lingotto è un centro commerciale e fieristico dove svagarsi mentre per i più anziani è un pezzo di storia dell’industria italiana. Si, perché il Lingotto è questo: la più grande fabbrica di automobili italiana riconvertita in un centro multifunzionale; il Lingotto è una bella storia di rinascita all’italiana resa possibile da investitori scaltri e dai migliori architetti del Bel Paese. Ma forse non tutti sanno che, prima di tutto, il Lingotto, è un quartiere a Sud della città di Torino.